「1948年の大韓民国政府樹立以来、今が最も困難な時期だ」

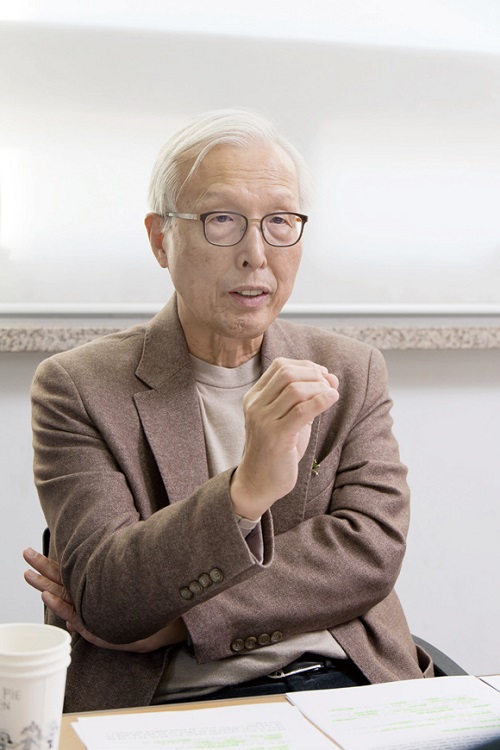

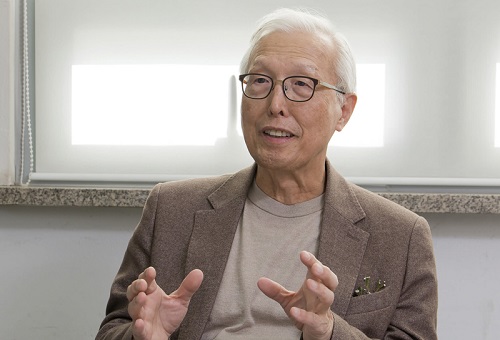

40年以上のキャリアを持つ「外交のベテラン」、シン・ガクス元駐日韓国大使は、韓国が直面している外交・安全保障の現状をこのように診断した。

ポスト冷戦時代の無秩序が激化し、韓国の内外における「不確実性」も最高潮に達している。外では予測が困難な「トランプ第2期政権」の嵐が吹き荒れ、内では憲政史上初の「代行-代行」体制が続いている。

これに「センシティブ国指定」の問題や「コリア・パッシング(韓国外し)」の論争まで加わり、混乱はさらに深まっている。

シン元大使は3月19日、ソウル・龍山(ヨンサン)の『時事ジャーナル』編集部で行われたインタビューで、強硬になったトランプ大統領への対応としての米韓同盟戦略や、国内の異常な政治体制下での外交政策の課題について語った。

最初の課題は、外交状況に対する政治的な憶測をやめることだ。

最近、米エネルギー省が「センシティブ国およびその他指定国リスト(SCL)」に韓国を含めた事実を韓国政府が後になって把握したことが明らかになり、政界では「お前のせいだ」という責任のなすりつけ合いが繰り広げられた。

これについてシン元大使は、「政府が(指定事実を)知らなかったことを指摘するのは重要だが、核武装論、戒厳・弾劾、野党の親北・親中・親ロシア的立場、原発技術の争いなど、実態からかけ離れた根拠によって事態が起きたとして我々の弱点をさらけ出すのは、最悪の策だ」と指摘した。

「コリア・パッシング」が現実化したとの一部の主張についても、「自縄自縛だ」と切り捨てた。トランプ第2期政権の初代国防長官に指名されたピート・ヘグセス氏のインド太平洋地域歴訪から韓国が外れた件について、シン元大使は「アメリカの立場からすれば、『パッシング』の意図はなく、『国防長官代行』体制だったために下した判断かもしれない。我々が過剰反応する必要はない」と述べた。

そのうえで、「韓国が韓米同盟の不確実性をうまく管理できるという印象を与えることのほうが重要だ」とし、「『代行体制』という異常な状況下でトランプ第2期政権が発足した以上、国際情勢を冷静に分析すべきだ」と強調した。

―アメリカが韓国を「センシティブ国」に指定した背景をどう見るか。

外交部報道官室が発表した立場を受け入れるべきだ。(駐韓アメリカ大使代行は)米エネルギー省が韓国をセンシティブ国リストの最下位段階に含めたのは「外交政策上」の問題ではなく、「安全保障関連」の問題によるものだと発表した。

アメリカ側はこのリストに掲載されても、韓米間の共同研究など技術協力に大きな影響はないとも説明している。

―指定の原因について、政界では様々な解釈が出ている。

(センシティブ国)リストに含まれたこと自体は問題だが、憶測ではなく、「事実確認」を通じて対応することが重要だ。アメリカは「技術的な」問題だと説明しているのに、我々が未熟な論理を展開すれば、自ら足を引っ張ることになる。

与野党が「韓米同盟の根幹が揺らいだ」と批判するのも行き過ぎた解釈だ。こうして事態の深刻さを必要以上に高め続ければ、トランプ政権が韓国国内のこうした空気を逆手に取り、我々の国益が損なわれかねない。

―指定を解除するには、どのような努力が必要か。

冷静に対応すべきだ。根本的な原因は「セキュリティ事故」であり、核武装論や戒厳論などの環境がそれを助長した可能性がある。AIなど革新技術分野での協力に支障がないとしても、原子力産業の面では不利益が生じないよう緊密に対応する必要がある。

そのためには、今回の事態を「韓国産業通商資源部と米エネルギー省」の単なる部局間の交渉問題と捉えず、「韓米同盟」という大きな枠組みの中でアプローチし、早期解除に向けた解決策を多角的に模索すべきだ。

―尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の「核武装論」も再び浮上している。核武装論そのものの現実性についてはどう見るか。

国内では核安保を強化すべきだという声がずっと高まってきた。最大の理由は、北朝鮮の核戦力が高度化したことと、トランプ政権による「同盟軽視」でアメリカの核抑止力への信頼が低下したためだ。

しかし、韓国が独自に核武装するのは現実的に困難だ。大きく2つの理由がある。

第一に、韓国は原子力によって電力供給の約30%を賄っており、貿易国家として経済制裁を受ければ到底耐えられない。第二に、韓米同盟に深刻なダメージが予想されるなど、国家の存亡がかかった極端な状況でない限り、事実上現実味のない論理だ。

―「日本のように核の潜在力は確保すべきだ」という立場については?

韓国は原子力依存国家として、「原発運営に必要な核燃料供給の安定性」が必要だ。ただし、国際社会に対して公然と核の潜在力の確保を主張すれば、大きな牽制を受けるだろう。

したがって「安全保障」ではなく「産業的側面」からのアプローチが必要であり、国際世論の反発を抑え、韓米原子力協力を基にアメリカを説得するためのレバレッジ(てこの原理)を整えるべきだ。

政界もただ口先で核武装を唱えて論争を広げるのではなく、原発産業のための核燃料安定供給を確保するという産業的視点から、関係省庁が具体的なロードマップを策定すべきだ。

―日本と韓国の違いはどこにあるのか。

日本は敗戦直後から原子力技術の蓄積のために、アメリカの信頼を得ようと努力してきた。特に被爆国であることから、「核を作らず、持たず、持ち込ませず」という非核三原則に基づき、核不拡散にも積極的に協力してきた。

核武装に対する日本国内の反対世論も根強い。さらに、核拡散防止条約(NPT)体制が構築される前から、相当な核技術を蓄積していた。

一方、韓国は1970年代の朴正煕(パク・チョンヒ)政権下で核開発の前歴があり、すでに信頼が損なわれており、核武装を支持する世論も少なくない。

―トランプ第2期政権について「予測可能な予測不可能性」と評価されたが、それはどういう意味か。

まず、第1期の行動から大きく逸脱しないという点では「予測可能」だ。第2期では、共和党が行政・議会・司法を掌握しており、実行力がより強化され、牽制勢力も消えた。

それでも、第2期政権には「予測不可能」な側面もある。第1期に比べ、現在のトランプ大統領は「強化されたトランプ主義」という悪名にふさわしく、即興的・短期的・衝動的な傾向などが複合的に現れている。

特にグリーンランド、メキシコ、ガザ地区に関する彼の発言は、法治を無視し、「力こそ正義」という自由主義国際秩序に反する信念を示している。

―トランプ大統領のいくつかの構想は衝撃的だ。

トランプの発言そのものに目を奪われるのではなく、その裏にある本音を読み取る必要がある。例えば、「ガザ地区を占領してリゾート地にする」という構想を本当に強行すれば、アラブ諸国が黙っていないだろう。最近ではエジプトの提案をきっかけに、アラブ側の反応も具体化した。

このように、トランプが各シナリオでどのような一手を考えているのか、その内在的意図を分析すべきだ。

―トランプ第2期の「予測不可能」な面にどう対応すべきか。

第一に、多様なシナリオを想定し、それぞれに備えること。第二に、トランプが東アジア戦略に移行したとき、事前に準備しておくこと。この2点を強調したい。

トランプの政策は相互に衝突することが多い。戦略的というより、戦術的な理解に執着しているからで、そのぶん変動性が激しく、予測が難しい。そのため、「正確な」情報を収集することに全力を注ぎ、その情報に基づいて多様なシナリオを立て、各シナリオに応じた対応策を準備すべきだ。

さらに、トランプ戦略の優先順である「東アジア―欧州―中東」という段階的な流れを見極めること。当面は、ウクライナ停戦や中東戦争がトランプの外交・安保関心事だが、それらが一段落すれば、次のステップは東アジア・中国、そして米朝交渉になるだろう。

特に2019年のハノイ会談決裂で止まっていた北朝鮮の核問題が再び動き出す可能性が高まっており、トランプも積極的な姿勢を見せている。事前に戦略的に備えなければ、韓米同盟は大きな影響を受けることになる。

―トランプという人物そのものに向き合う際の注意点は?

トランプにとって約束はあまり重要ではない。自分の利益のためなら、国家間の約束も平気で破る。一方で、面子は重視するナルシストだという評価もある。

また、彼は自ら意図した目標を必ず達成することよりも、交渉の場で有利な立場を先に確保することを重要視する。その意味で、(ウクライナ大統領の)ゼレンスキーがトランプと対立したのは(政治的に)誤りだったという批判が多く、これを反面教師とすべきだ。

―関税戦争による経済的不確実性も拡大している。

「混沌の中にルールを見出せ」。慌てずに、トランプの意図を正確に読み取り、それに対応しなければならない。トランプは関税そのものよりも、それをテコにアメリカの製造業を再生させ、中産層の雇用を創出することに注力するだろう。

韓国も「取引型外交」の観点から、半導体、二次電池、造船、原発など優位にある分野のカードを活用して、対米レバレッジを確保すべきだ。アメリカの対中戦略競争において、韓国がなぜ必要なのか、その価値を認識させるべきだろう。

―現在、韓国は外交の「コントロールタワー」が不在の状況だ。

「代行体制」という非常時に突入したのなら、それに見合う「非常体制」が整っていなければならないが、政府には非常対策機構どころか、具体的な対策もない。まずはコントロールタワーを設置し、政府各省を統括する必要がある。

また、首脳間のチャンネルが機能しにくい今、アメリカ議会、宗教界、軍など、様々なルートを通じて、アメリカとより迅速かつ効果的に意思疎通すべきだ。

―尹錫悦政権の外交政策について総括すると?

前政権の「五面楚歌(米・中・日・ロ・北すべてとの関係悪化)」によって歪んだ異常な外交を正常化させたという点で、尹大統領は外交面では成果を上げたといえる。

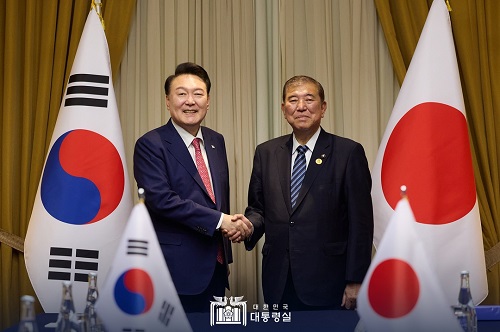

△韓米同盟のグローバル戦略同盟への格上げ、△ワシントン宣言による対北拡張抑止の進展、△韓米日3カ国協力体制、△インド太平洋戦略の実施などを通じて、外交の軸を再確立した。

ただし、韓中・南北関係においては不必要な戦術ミスがあり、韓日関係では国民への説得という面で政策受容性が低かったという限界もある。尹大統領が復帰するのか、早期大統領選挙になるのかはまだ不明だが、政権が変わったとしても、今の「外交正常化」を覆すことなく、さらに強化すべきだ。今後の外交安保の進むべき方向は、韓米同盟の強化と自由主義国際秩序の維持でなければならない。

―韓日関係の進展のために必須なこととは?

日本人の歴史認識を変えるには、逆転の発想が必要だ。徹底した歴史研究と教育に加えて、日本人の意識を自然に変化させていく「韓方」効果も重要だ。ナチスの収容所を扱った映画『シンドラーのリスト』のような文化的アプローチも検討に値するだろう。

また、韓日関係において過去の問題に足を引っ張られず、未来志向の協力を通じて歴史的和解を促す「迂回的解決」も必要だ。そうした意味で、韓日国交正常化60周年やAPEC首脳会議も積極的に活用すべきだ。

―今年、日本が敗戦80周年を迎えるなかで、「石破談話」が発表される可能性はあるか。

安倍元首相が70周年の談話で、後世に謝罪と反省を繰り返させることはしないと明言したことから、「石破談話」が出る可能性は高くないだろう。石破首相本人が過去の歴史に対して前向きな姿勢を持っていたとしても、現在の国内政治基盤が脆弱な状況では(談話発表のような)大胆な行動に出るのはさらに難しいはずだ。

(記事提供=時事ジャーナル)

■男性2人と飲み明かし飲酒運転事故、違法宿泊業まで…韓国前大統領の娘に懲役1年を求刑

前へ

次へ