生涯、イチゴを育てて生きてきた。1980年に初めて農業を始めて以来、毎年欠かさずイチゴを収穫してきた。

女性でありながら力持ちで、重いイチゴの籠も軽々と持ち上げた。一日たりとも休むことなく働き、その稼ぎで1男2女を大学に送り、結婚させた。家に遊びに来た人には必ずイチゴを持って帰らせた。

村で彼女を知らない人はいなかった。食事時に訪ねてくる人には、いつも温かい食事を振る舞った。一人暮らしの人の昼食まで気にかけた。村人たちは彼女を「温かいおばさん」と呼んだ。

その「温かいおばさん」はこの冬、温かい国、タイへと休暇に出かけた。姉や妹、義姉妹たちと女性6人の旅行だった。そして二度と帰らなかった。一生、イチゴ農業に従事してきた彼女は、イチゴの収穫期にこの世を去った。

2024年12月31日、チェジュ航空の旅客機惨事が発生してから3日目。務安(ムアン)国際空港で会ったチョン・ホイルさん(仮名・65)は、妻のキム・ミヘさん(仮名)について慎重に語った。チョンさんは今回の惨事で、妻を含む6人の家族を失った。

いつものようにチョンさんは、イチゴの収穫をしていた。その時、知人から電話がかかってきた。

「兄さん、もしかしておばさん(キム・ミヘさん)がタイから帰る日ではないですか?うちの母さんもタイに行っていて、母さんは金海(キメ)空港で降りるけど、おばさんは務安空港で降りるって言ってました。早くニュースを見てください」

チョンさんは全羅南道・潭陽(タミャン)から務安空港へ急いだ。一縷の希望を抱き、奇跡が起きるかもしれないと思いながら。しかし、その希望は叶わなかった。生存者2人を除く、179人の搭乗者が死亡したというニュースが伝えられた。

近所の人々も、日頃から隣人を気遣っていたキムさんの死を知った。チョンさんは語った。

「周りでも大騒ぎですよ。ずっと電話やメッセージが来ています。あの人は近所の人たちにも本当に親切にしていましたから。本当に人が好きだったんです」

チョンさんは「家族と仕事以外のことは何も知らない人だった」と、妻を振り返った。

「一日も休まず、ただ苦労ばかりして生きてきた人でした。家族のために働いて、それだけで人生を終えてしまったのが、本当に胸が痛いです。子供たちをみんな育て上げて、これからやっと楽に暮らせると思った矢先に…」

ジャーナリストの夫婦だった。

夫は7年目の放送局プロデューサーだった。彼の視線は、常に社会の弱い立場にある人々に向けられていた。最後の休暇に入る直前まで、未登録移住労働者をテーマにしたドキュメンタリーを準備していた。

少しでも良い社会を作りたいという希望を持ち続けた、心温かな人物だった。困難な仕事も厭わず、どんな厄介な仕事でも黙々とこなした。同僚たちは彼を頼もしい存在だと口を揃えて語った。

妻は粘り強く事件を追い続けた記者だった。

2年かけて、5・18民主抗争に関連する46人の証言を集め、それを映像で記録した。彼女の作品『映像採録5・18』(原題)は、「5・18言論賞」を受賞した。彼女の粘り強さは社会を変えた。

彼女は養殖場で化学物質「ホルマリン」にさらされ、白血病になった外国人労働者が労災認定を受けた話を報じた。この報道を受け、政府は安全対策の見直しを約束した。この記事は、韓国放送記者連協会が毎月選定する「月間放送記者賞」を受賞した。

きちんとした記者だった彼女は、家では愛らしい「お姫様」だった。彼女の父親は30歳になった娘を「○○姫」と呼んでいた。目に入れても痛くないほど大切な娘だった。

その日も父親は娘のことが心配で、「到着したのか?」とカカオトークでメッセージを送った。しかし既読にはならず、数十回の電話にも応答がなかった。褒賞休暇を取って旅立った娘と婿は、ついに戻ってくることはなかった。

文章と映像で、わずかでも美しい世界を作り出していたジャーナリストの夫婦。しかし彼ら自身は、この世界にはもういない。

娘と婿を一度に失ったキム・ジンファンさん(仮名・61歳)が、務安空港の外で彼らについて語った。愛する家族を失った悲しみのなかで、焼酎を口に流し込みながらもインタビューに応じた。記者を見ると、記者だった娘を思い出すからだという理由で話を始めた。

遺族たちは徹底的な真相究明を求めている。

キム・ジンファンさんは「真相究明が最も重要だ。それから責任者を明らかにし、再発防止策が出されるべきだ。それなのに、もう葬儀の手続きについて話し始めるなんて、言語道断だ」と声を荒げた。

妻を失ったチョン・ホイルさんも同じ考えだ。「これほど多くの人々が一度に命を失ったのだから、真相が徹底的に究明されるべきだ。こんなことが二度と起きてはならない」と強調した。

遺族たちは今回の惨事の原因として、「コンクリートの土手」を挙げた。務安空港の滑走路の外側には、航空機の着陸を補助するアンテナ「ローカライザー」が設置されている。

このローカライザーはコンクリートの土台と土の盛り土で支えられており、目視ではコンクリート部分が土に隠れ、およそ20%しか見えない。遠くから見ると、高さ2メートルの土の上にアンテナが置かれているように見える。事故機はこの硬いコンクリート部分に衝突して爆発した。

アメリカの航空専門家たちも、コンクリート構造物が被害を拡大させた可能性があるとの指摘を支持している。『ワシントン・ポスト』の記事によれば、アメリカの非営利団体「航空安全財団」のハサン・シャヒディ会長は「滑走路付近の物体は航空機と衝突した際に壊れやすいものであるべき」と述べ、「調査官たちはこれらの構造物が規定を遵守していたかどうかを知りたがるだろう」と指摘した。

また、元航空機パイロットのダグ・モス氏は『ワシントン・ポスト』に対し、「滑走路を完全に平坦にするには多額の費用がかかるため、多少の傾斜があることは珍しくない。また、特異な空港設計を多く見てきた」としながらも、「今回の(務安空港の)ケースは最悪だ」と評した。

事故現場を目撃した人々も、土手との衝突時に大きな轟音が発生したと共通して証言している。

務安空港近くで3年間、ペンションとカフェを運営しているキム・ソンフンさん(30)は、事故当日の午前9時頃、ペンション内を整理している最中に「ドカン」という轟音を聞いたという。同時に、家具が揺れ、壁に掛けられた額縁が揺れるのを目撃した。外に置かれていた金属製のガスボンベからもガタガタという音が聞こえた。キムさんは「普段の航空機の離着陸音とは明らかに違っていた。生まれて初めて聞く音だった」と話した。

同様の音を、近くで飲食店を経営するチョン・チャンウォンさん(49)もはっきりと聞いたという。チョンさんは「工事現場で爆破作業をするときのような『ドカンドカン』という爆発音が聞こえた」とし、「驚いて外に出ると、旅客機が一瞬で土手に衝突し、炎に包まれていた」と当時の状況を思い出した。

また、ペンションとカフェを運営しているヤンさん(55)も「生まれて初めて聞く轟音に驚いた。ゴム手袋を外す間もなく店の外に飛び出した」と語った。

事故原因はまだ明らかになっていない。原因究明の鍵を握るとされるブラックボックスの飛行記録装置(FDR)は、一部が損傷した状態でアメリカに運ばれた。

韓国国土交通部の関係者は「損傷したFDRは国内ではデータ抽出が不可能と判断され、アメリカの国家運輸安全委員会(NTSB)の協力を得て、ワシントンで分析することに合意した」と説明した。分析結果の発表までには、最短で6カ月、最長で3年かかる可能性があるとの見方も出ている。

原因究明までの長い間、遺族に対する「社会的支援」が必要であることには異論がない。

すでに務安空港では、惨事発生初日からボランティアによる支援が続いている。取材班が3日間滞在している間も、空港内でボランティアの手が届かない場所はなかった。生業を後回しにし、毎朝早く駆けつけて食事や生活必需品を提供する人々や、遺族支援のために徹夜勤務をする務安郡や全羅南道庁の職員たちの姿が見られた。

国際開発救援機関「ADRA KOREA」も事故当日に務安空港を訪れ、遺族のためにパンや果物、豆乳を用意した。

ホナム地域長のチェ・ギュシクさん(56)は「食欲がない遺族が少しでも口にできる食べ物を用意した。体力が支えられてこそ、心が悪化しない」と述べ、「子供が病気のときに母親が泣いて寄り添うような気持ちで奉仕している」と語った。

また、大韓仏教曹渓宗の社会福祉財団も空港内に軽食を提供するスペースを設け、外部の駐車場ではお茶や飲み物を提供するブースを設置した。財団が運営する光州(クァンジュ)地域の社会福祉館の職員たちは、深夜まで遺族に寄り添った。職員の一人は「犠牲者の大半が光州の住民だと聞き、とても胸が痛んだ。ほんの些細なことでも助けになればと思い、ここに来た」と説明した。

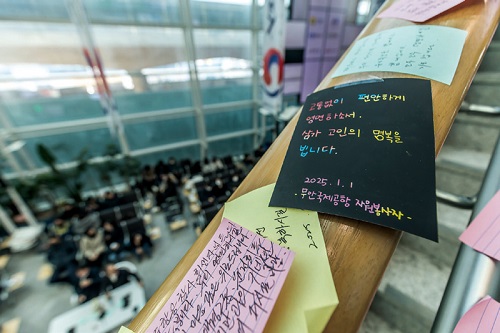

国民も落ち着いた雰囲気の中で新年を迎えた。ソウル・鍾路区(チョンノグ)の普信閣(ポシンガク)周辺で除夜の鐘を見に来た市民たちは、真夜中の鐘を見上げながら、犠牲者に哀悼の意を捧げる時間を持った。国家哀悼期間である1月4日まで設置される旅客機事故の犠牲者を追悼する合同焼香所を訪れる人々もいた。

全羅南道・霊光(ヨングァン)から務安の焼香所を訪れたチャ・サンヒョクさん(29)は「クリスマス休暇で旅行に行かれた方々のことを考えると胸が痛い」と話し、「遺族でなくても、同じ地域の住民として故人の冥福を祈るのが正しいと思い、ここに来た」と涙ぐんだ。

キム・ギョンレさん(64)も「故人と直接的な関係はないが、焼香所で少しでも慰めを届けるべきだと思った。心配なく安らかに旅立たれることを願っている」と語った。

専門家たちは、社会的儀式を通じて葬儀を執り行うことが、災害事故を乗り越えるために重要な要素であると口を揃えた。

精神科専門医のペク・ジョンウ氏は、YTNラジオの『賢いラジオ生活』に出演し、「私が会ったセウォル号、梨泰院(イテウォン)、五松(オソン)の被害者たちは『これまで生きてこられたのは、顔も知らない多くの国民の温情があったからだ』と感謝の言葉を述べていた」と語った。

大韓神経精神医学会と大韓精神健康医学科医師会は「災害からの回復には私たち全員の力が必要だ」と述べ、「社会的支援は災害トラウマの回復における鍵だ。生存者や遺族への評価や判断、早計な助言を避け、彼らの話に耳を傾けながら共に過ごすことが、最も効果的な支援と慰めになる」と強調した。

(記事提供=時事ジャーナル)

■なぜ韓国機事故は起こったのか…選挙公約で作られた「不人気空港」と格安LCCの“誤った出会い”

前へ

次へ